放大资金,增加盈利可能

配资是一种为投资者提供杠杆资金的金融服务!

凌晨一点,阿杰仍在工位上改方案。外卖到手,冰可乐加辣炸鸡,屏幕蓝光直晃眼。第二天清晨,他突然觉得右手端不稳咖啡,嘴角也有点“拉不住”,以为是熬夜后的小抽筋,揉一揉就算了。直到中午说话含糊、同事提醒“你嘴有点歪”,他才被送到医院。医生一句话惊醒他——“你疑似脑卒中,发作时间越久,能挽回的功能越少。”很多年轻人和阿杰一样,把“年轻”当护身符,把“偶发不适”当小事,而忽视了真正的危险因素并非只有“血脂高”。

这3个习惯,才是把中风往身上招的“加速器”

第一个习惯:长期熬夜与补觉循环。夜里兴奋、白天疲惫,交感神经长期拉满,导致血压在夜间不降反升;再叠加能量饮料、咖啡和含糖饮料,血管处于“高压状态”,更容易出现血压骤升与血管痉挛。

第二个习惯:久坐少动、连轴转的“椅子生活”。连续坐上两三小时,血流变慢、下肢回流差,配合高盐外卖、重油重口味,血压和血液黏稠度一起“抬头”;偶尔一场“暴走式”运动又给脆弱的血管一记猛击。

第三个习惯:情绪爆表+烟酒应激的错配。工作受挫、通勤拥堵、家庭琐事,情绪像气球越吹越大;有人靠烟酒泄压,结果是血压瞬时飙高、凝血活性增强。年轻人不少并没有明显动脉硬化,但在“熬夜—久坐—情绪+烟酒”的叠加下,血管像被反复掰弯的铁丝,更容易在某个瞬间“折断”。与其把锅甩给“血脂”,不如先把这三件事管住。

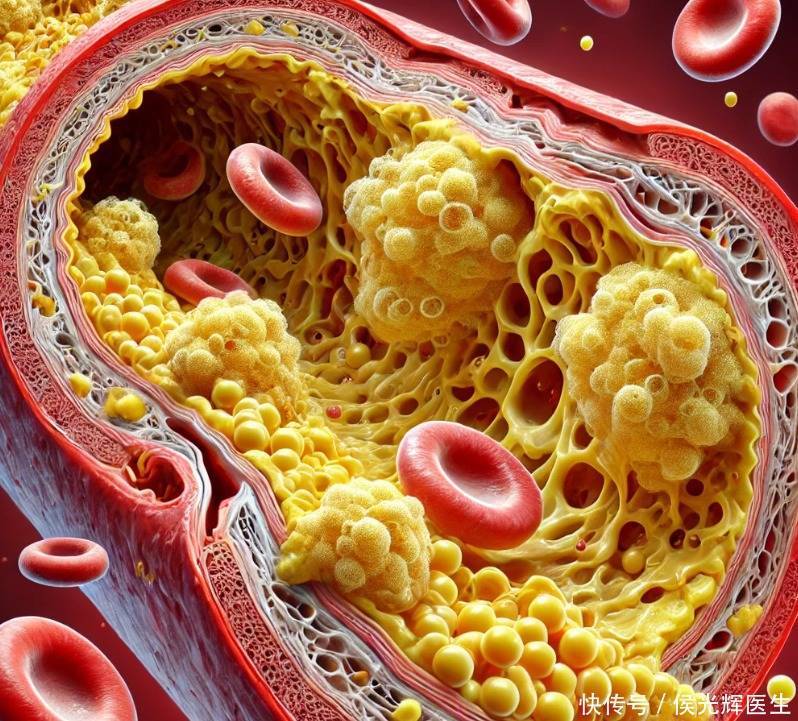

别误会:血脂高是“底火”,但年轻化更常被“引线”点燃

很多人把注意力全放在体检的血脂数字上,忽视了日常“引线”。血脂异常像是灶台上的底火,会在多年里慢慢影响血管;但年轻人发病的共性,往往是“瞬间触发”:熬夜通宵赶项目;周末大酒后清晨上班;连续数周久坐、压力爆表。还有人合并隐匿性高血压、睡眠呼吸不畅,或在感冒、脱水、劳累后硬扛工作。这些场景里,血压波动大、血管内皮受刺激、血小板更“粘”,在特定时刻形成血栓或引发出血。血脂当然要管,但对年轻人而言,更该先把“会立刻点火”的引线掐灭:睡眠、坐行比例、情绪与烟酒。

把风险按下“暂停键”:可执行的生活改造方案

第一步:重建睡眠秩序。设立“23:30强制断电线”,睡前一小时远离蓝光与激烈讨论,把加班与创作安排到白天效率高的时段。周末不“报复性补觉”,最多延后1小时起床,稳定昼夜节律。

第二步:打碎久坐。电脑旁放个“站立计时器”,每50分钟起身3–5分钟:接水、走楼梯、拉伸颈肩小腿。能走1000步就先走1000步,把通勤的一站路换成步行。

第三步:为情绪设“泄压阀”。建立专属冷静流程:先呼吸法(4秒吸气、4秒停顿、6秒呼气,重复3轮),再“离开场景五分钟”,最后用“写下来”代替“吵出来”。聚会能推酒就推,推不了就限量,严格“慢饮、少饮、不混饮”。

第四步:把盐、油、糖降到看得见。点外卖优先清淡、少汤少汁、饭前蔬菜,晚餐九点后尽量不进食;饮料从含糖改为温水/茶水,咖啡日总量≤2杯,能量饮料直接剔除。坚持一周,你会明显感到清晨心率更稳、白天不易困。

别再“扛一扛就过去”:这些信号出现,马上就医

如果出现单侧脸/臂/腿突然无力或麻木、口角歪斜、说话含糊或听不懂别人说话、突发视物成双或偏盲、突发剧烈头痛伴呕吐、走路像踩棉花、眩晕站不稳——不要再等。记住“FAST”自查:Face(脸是否歪)、Arm(双臂是否一侧抬不稳)、Speech(说话是否含糊)、Time(把握时间)。一旦可疑,立刻拨打急救电话,记录最初发作的时间,避免自行驾车或自行服药。越早到院,溶栓/取栓等治疗越可能争取时间。年轻不是免死金牌,“黄金时间”才是。

把注意力从数字,转回到你每天的选择

中风年轻化,绝非一句“血脂高”能解释清楚。血脂像底火,确实要管;但把火点旺的,往往是你觉得“无伤大雅”的三个习惯:熬夜、久坐、情绪+烟酒。健康不是一场大决战,而是一连串小选择:今晚提前半小时睡、午后走一段楼梯、把情绪写在便签上、在饭局里学会拒绝。把这些小事连续做七天,你会发现,身体并不难摆平;连续做三十天,你会看到状态的“台阶式”上升。别等到身体用“偏瘫、失语”来提醒你再后悔。就从今天开始,挑一件最容易做到的事,先赢下第一局。

启泰网提示:文章来自网络,不代表本站观点。